《逃出大英博物馆》:这些台词深刻又有力量

扫一扫

扫一扫

扫一扫

扫一扫

没有一个中国人能笑着走出大英博物馆,也没有一个中国人能平静地看完短剧《逃出大英博物馆》。 半个月前,短剧《逃出大英博物馆》火了,一分钟的预告就收获了300多万的观看量。短剧自正式上线后,迅速火遍全网,总播放量高达3.5亿,获2400万点赞。

作为两个自媒体人自制的短剧作品,做出这样的成绩真的令人钦佩。 不过我们今天不是为了说它有多火的,毕竟片子的热度已经过去半月有余了。

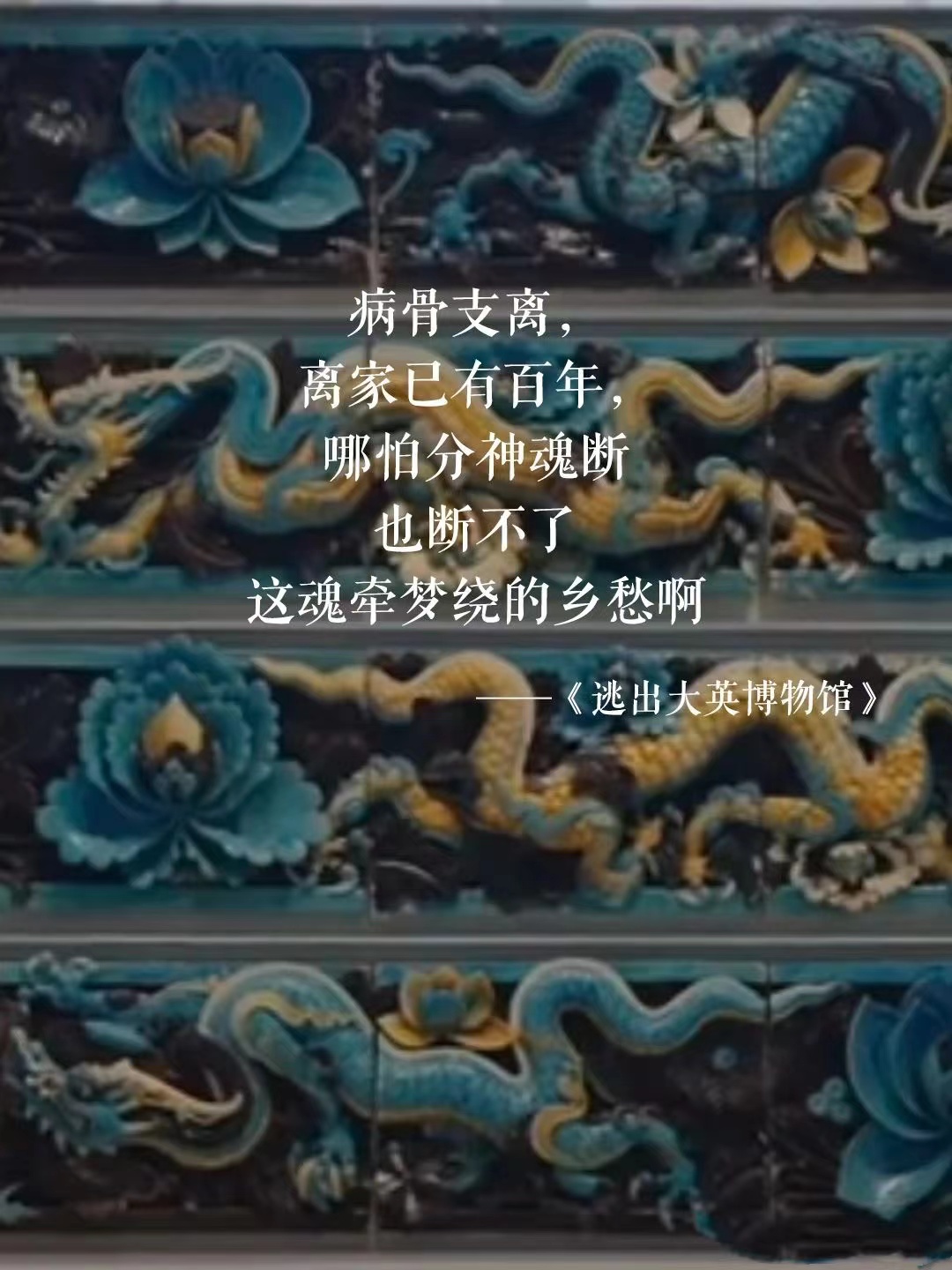

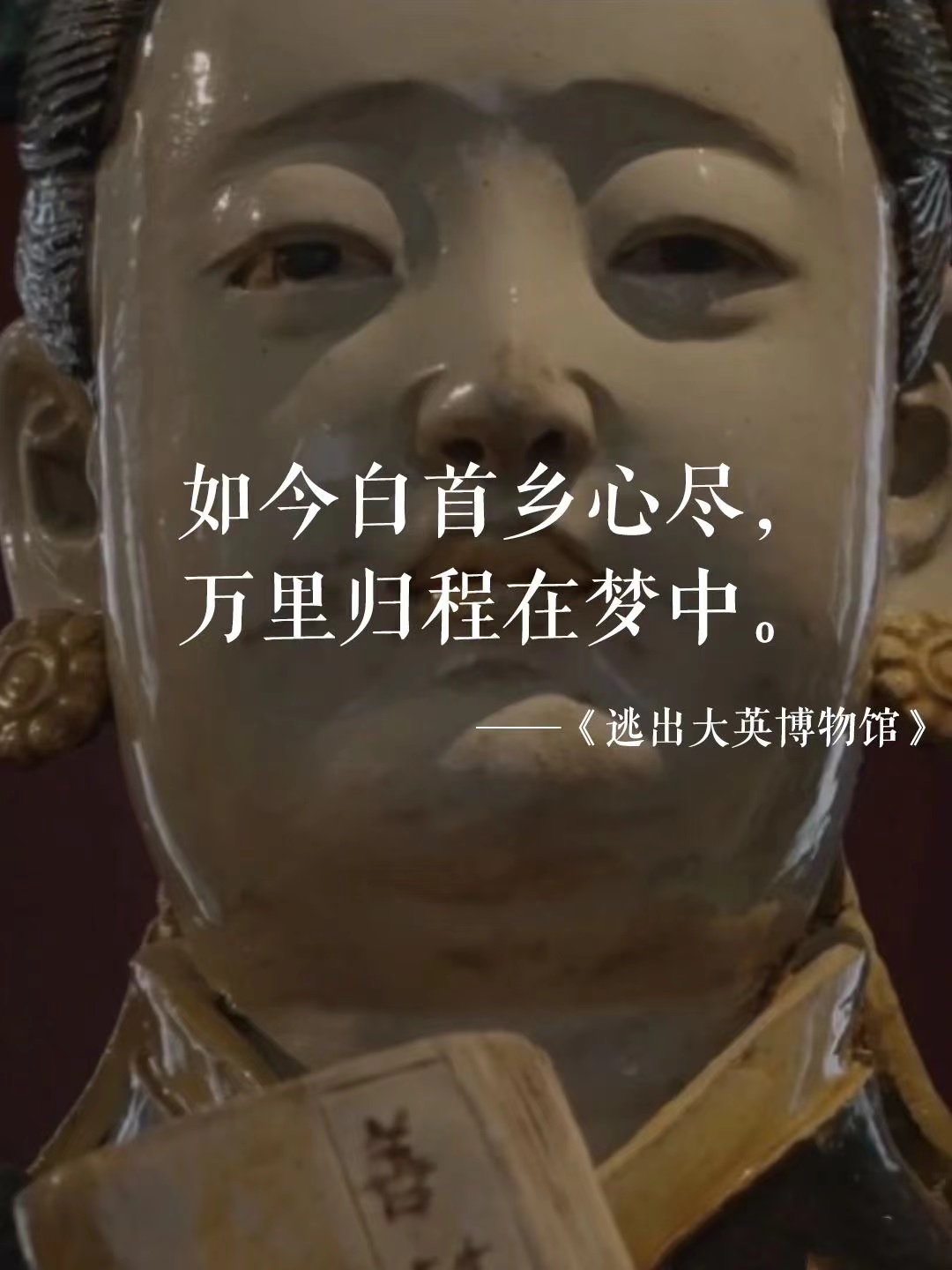

更重要的是,经过时间的沉淀之后,这部短片依然以其承载的文化底蕴和从骨子里散发出来的深刻历史使命感,让人印象深刻,余韵犹存。区别于碎片式的、快餐式的热点轰炸,《逃出大英博物馆》就像一碗需要细品的酒,散发沁人心脾的香气,浓烈又醇香。 今天我们就来盘一盘,这部爆火的文化向短片背后,那些细节处表露出来的深意,已经那些令人闻之动容的台词。 一、年少时开的枪,在此刻正中眉心为了写这篇文章,我又去回顾了一次完整的《逃英》,渐渐湿了眼眶。 《逃出大英博物馆》,短剧内容就像它的名字。这部由自媒体博主自制的三集短剧,用拟人化的手法,讲述了一盏化为人形从大英博物馆出逃的中华缠枝纹薄胎玉壶,偶遇了一名在海外工作的中国媒体人,在其帮助下顺利归国的故事。 事实上,中华文物有一部分因为历史原因散落海外,其实在很长一段时间是逐渐被大家接受的事实,但随着时代发展的洪流激流勇进,国民的凝聚情绪不断高涨。而正是这部短剧的出现,让国人对这些散落在外的文物返回祖国的心情达到巅峰。 这感觉像什么呢?借用史铁生老师的话,像是年少时开的枪,在此刻正中眉心。 纵观全剧,有几处台词和细节都十分令人动容。

其实“小玉壶”的原型并非古文物,它是由江苏省非物质文化遗产(苏州玉雕)代表性传承人俞挺于2011年创作,2017年被大英博物馆购藏。

众多文物中,为什么选择中华缠枝纹薄胎玉壶。为什么是它? 因为“小玉壶”的来路和年代最清晰,她并不是被掳去英国的,而是为了证明中国的玉雕技艺并没有失传,用以推广中国文化的。所以她在文物中最年轻,清清白白,也记得回家的路。

短片中“小玉壶”的脸总是脏兮兮的,其实是因为在大英博物馆内的很多中国文物,在展陈时都挤在一起,没有名字,只有编号。还有的甚至没有保护罩,任由往来游客触摸。外国人可能并不懂得文物的含义和价值,甚至会按颜色将很多相同颜色的文物摆放在一个柜子里。

中文一直是公认的很难学习的语言,中国古代的量词很多,英语很难翻译完全。在遥远的异国他乡,很少有人能深刻了解中国文物细腻而又璀璨的文化背景,更无法记住那些文物的名字和由来。“小玉壶”用“盏”这个词,一方面是表现对于中国文化的博大精深,另一方面用这种方式唤起大家对中国传统文化的执着守护。

黑眼睛,黄皮肤,说中文,家人就是血脉相连的人。流失在海外的每一件中国文物,也是最亲的家人,承载着泱泱华夏的文明故事。

结局和大家想的都有点不一样:逃出大英博物馆,听起来好像是归家了,但小玉壶只是回来送个信,因为她说:“中国人不做那些偷鸡摸狗的事,总有一天,会风风光光,堂堂正正地回家!” 所以下一站,是瑰葭路,也是真正的归家路。 “小玉壶”在夕阳下望着日暮美景出神,那一刻,她也在异国他乡想念故里吧。

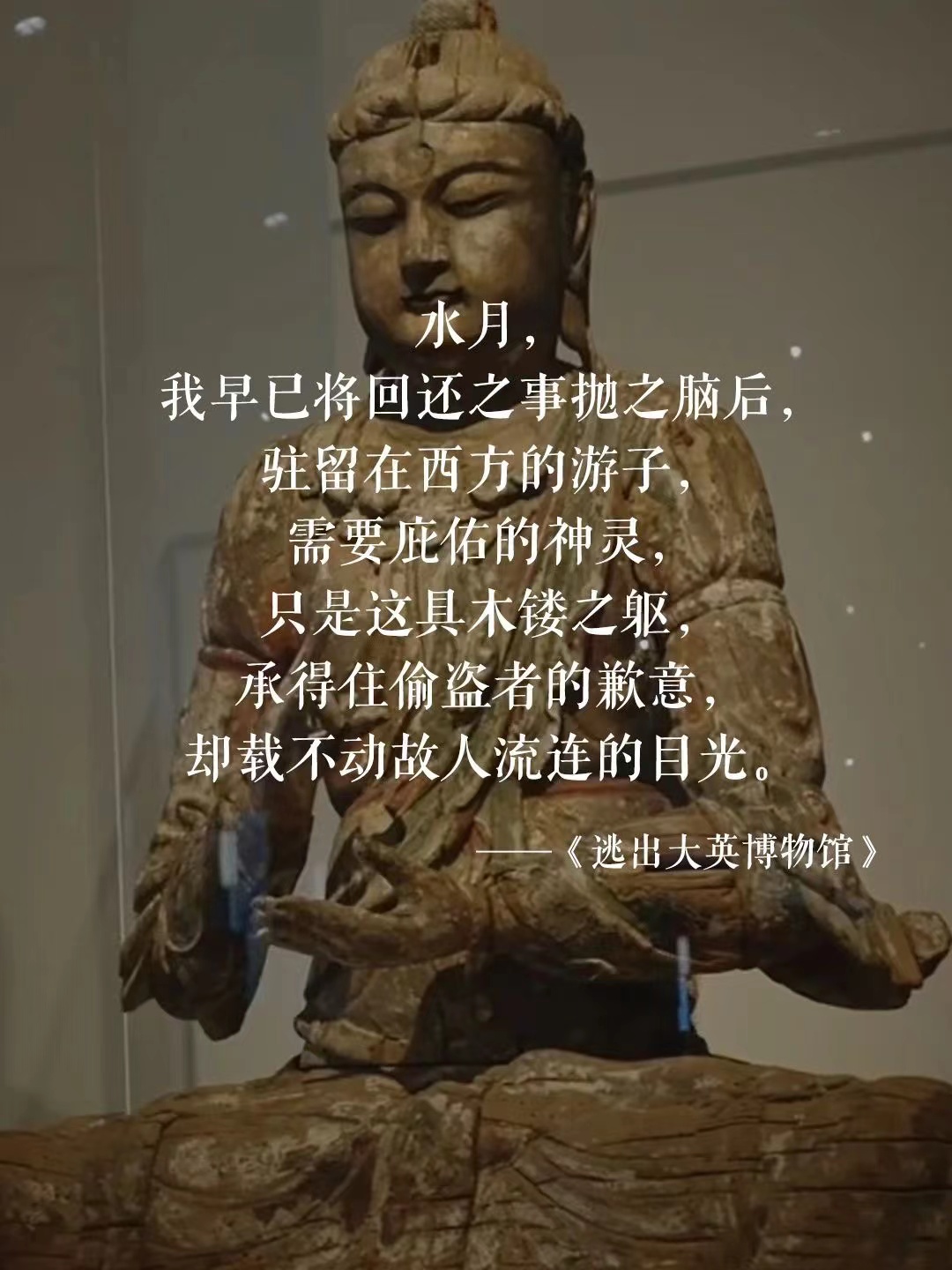

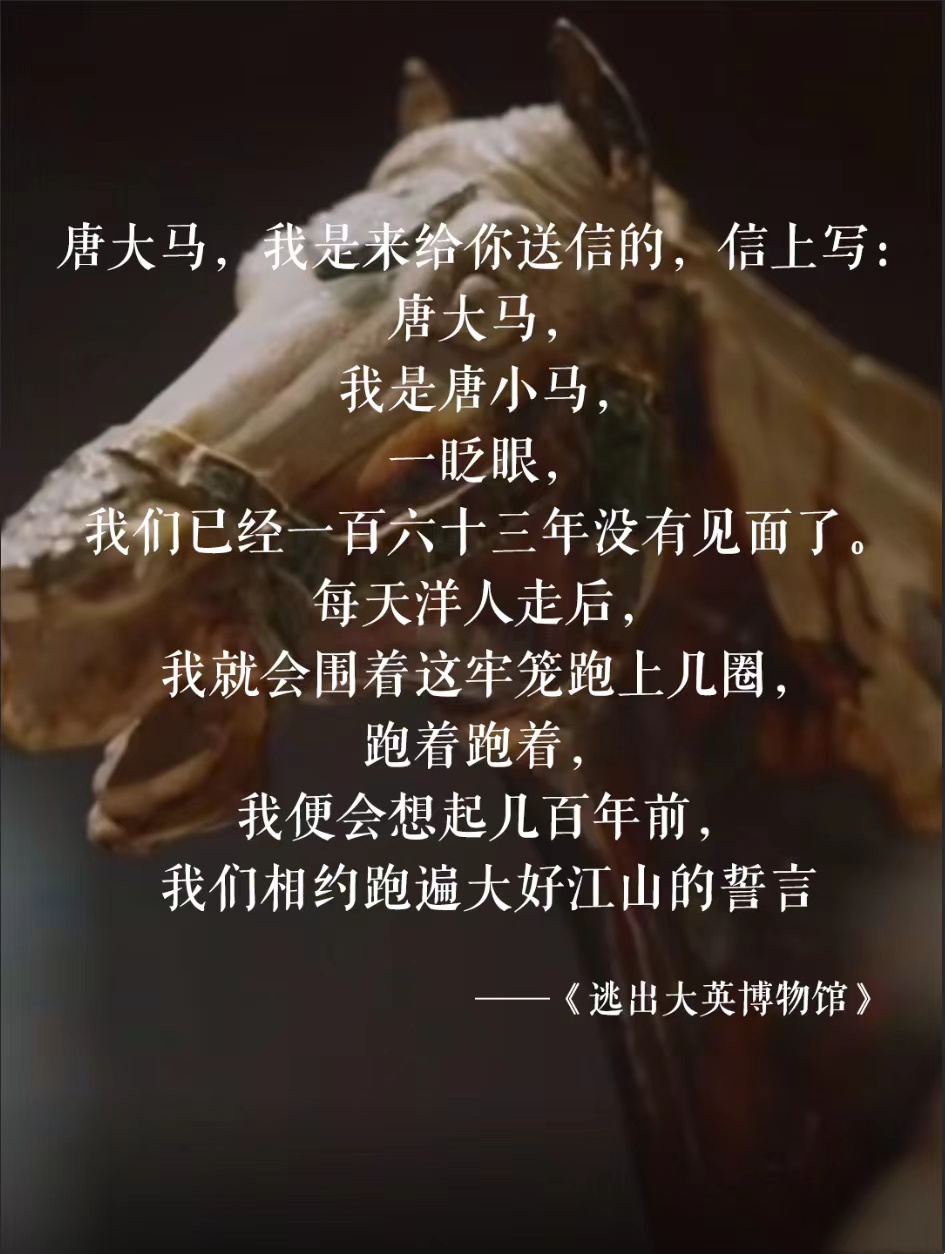

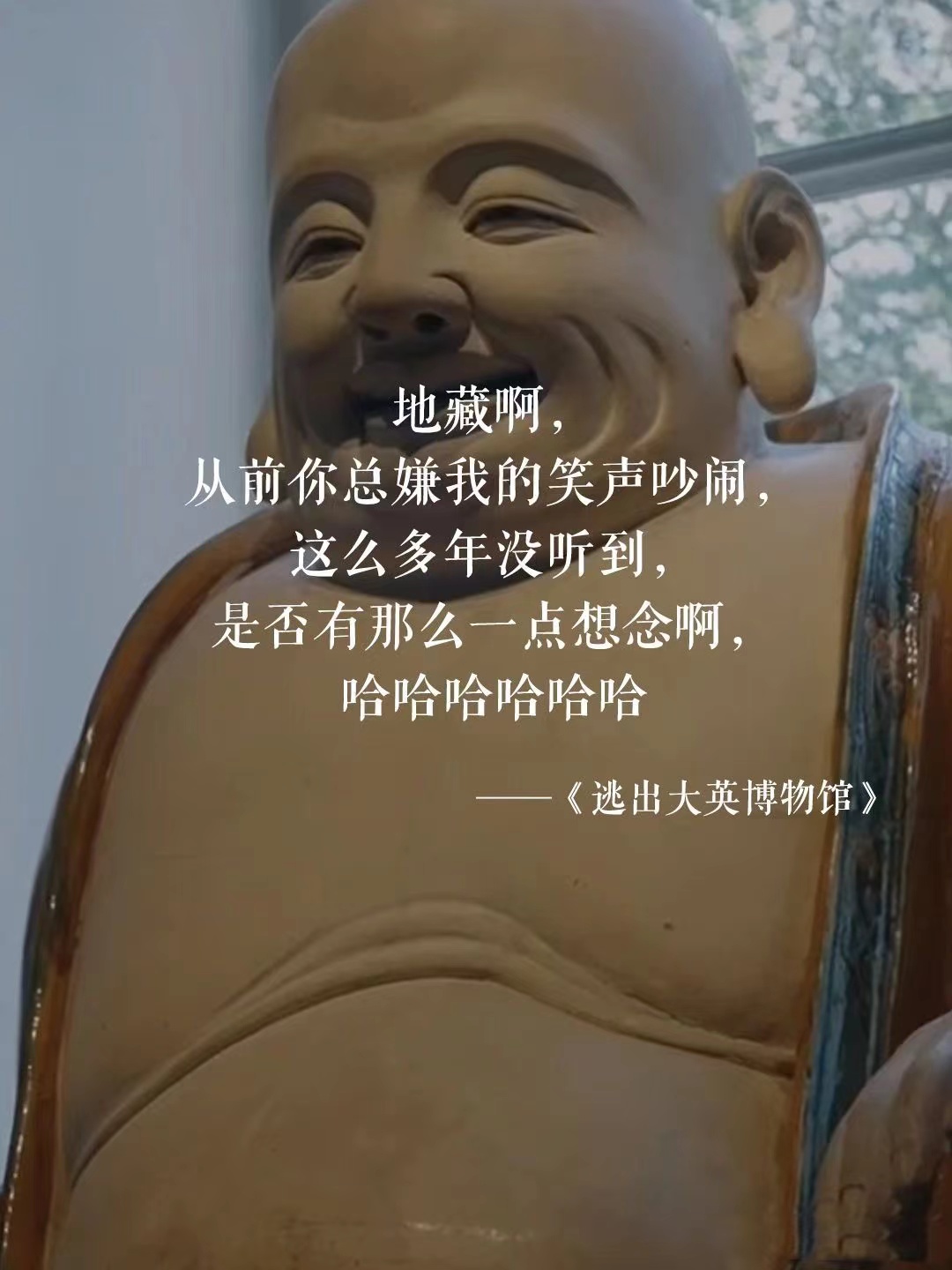

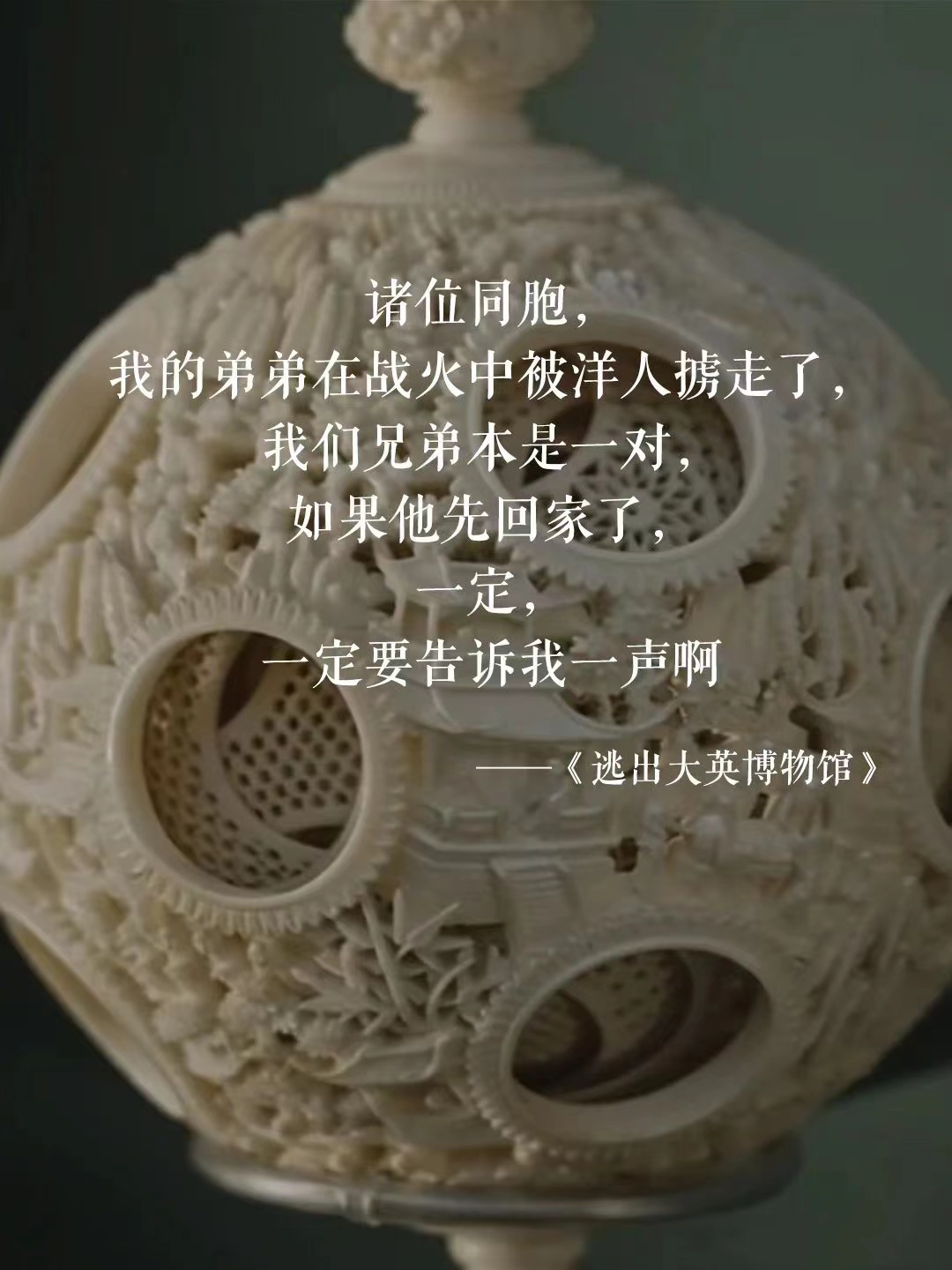

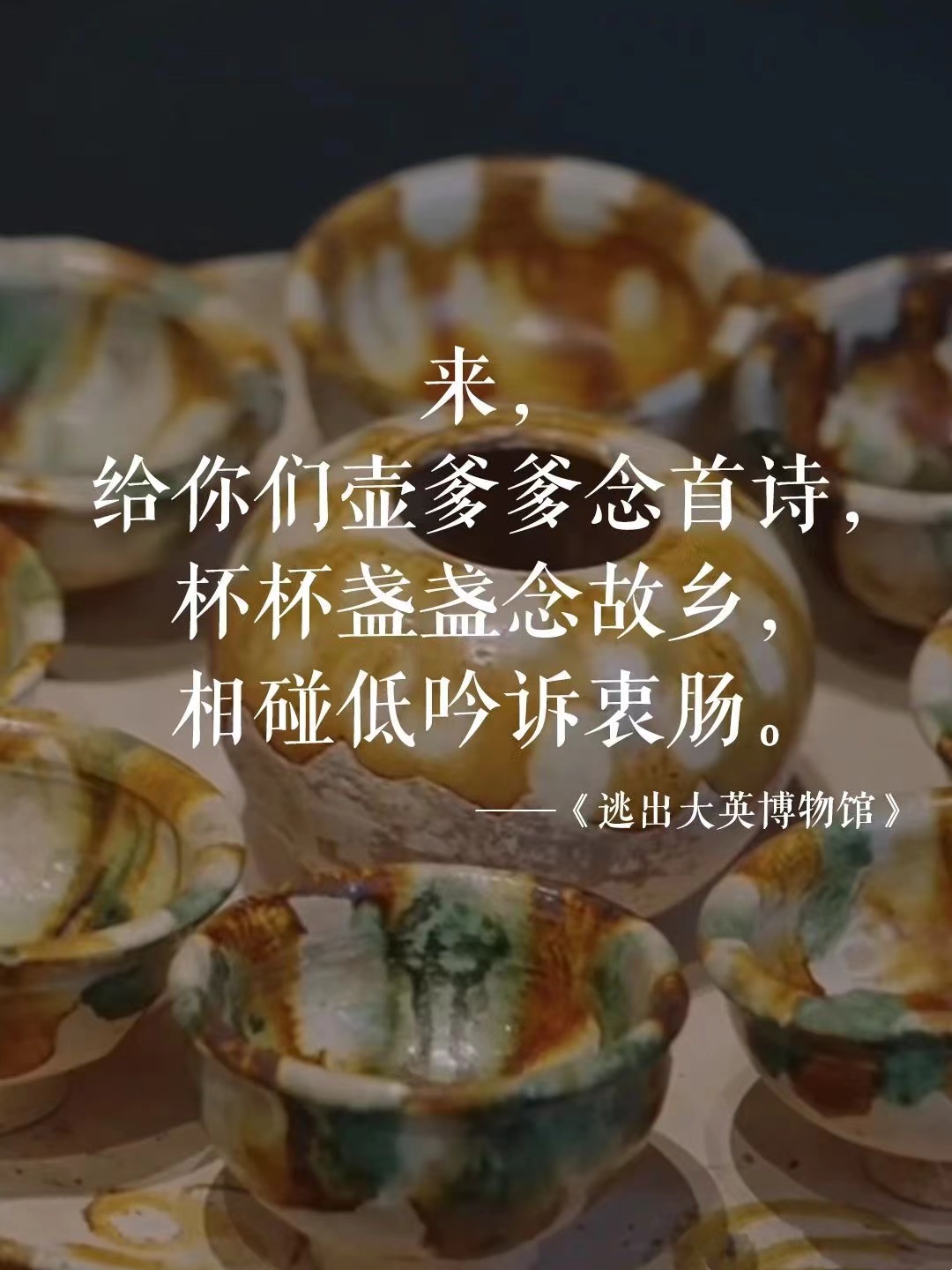

二、除了玉壶,还想让你记住他们另外,第三集短片的结尾,“小玉壶”回到中国之后,拿着书信给在中国博物馆的文物们念来自异国他乡的书信,全程高光,令人闻之热泪盈眶。 短片选择的大多是被掳走的与留在中国的之间有勾连的文物,短片以这种方式来表现,远在异国他乡的文物与祖国母亲搭着脉、连着根,是不可分割的一部分。最简短的台词最铿锵有力的回应和品格,漂洋过海不远万里只为送家书,送回亲友的思念和期许。 台词中不断出现文物的名字,强调文物与文物之间的关联。《逃出大英博物馆》让大家记住了中华缠枝纹薄胎玉壶,也更想用这种方式让大家记住更多文物,他们都来自中国。 水月观音

水月,我早已将回还之事抛之脑后, |

@版权声明

1、本网站文章、帖子等仅代表作者本人的观点,与本站立场无关。

2、转载或引用本网版权所有之内容须注明“转自(或引自)网”字样,并标明本网网址。

3、本站所有图片和资源来源于用户上传和网络,仅用作展示,如有侵权请联系站长!QQ: 13671295。

最新评论